Les plantes albinos, avec leur apparence immaculée et dépourvue de pigment vert, captivent par leur singularité autant qu'elles intriguent. Pourquoi certaines plantes naissent-elles sans chlorophylle, et comment parviennent-elles – ou échouent-elles – à survivre ? Entre mystère génétique et défis de conservation, ces curiosités botaniques nous offrent une fenêtre fascinante sur les limites et les adaptations du vivant. Dans cet article, nous explorerons leurs origines, leur fonctionnement unique et les enjeux liés à leur préservation.

Qu’est-ce qu’une plante albinos ?

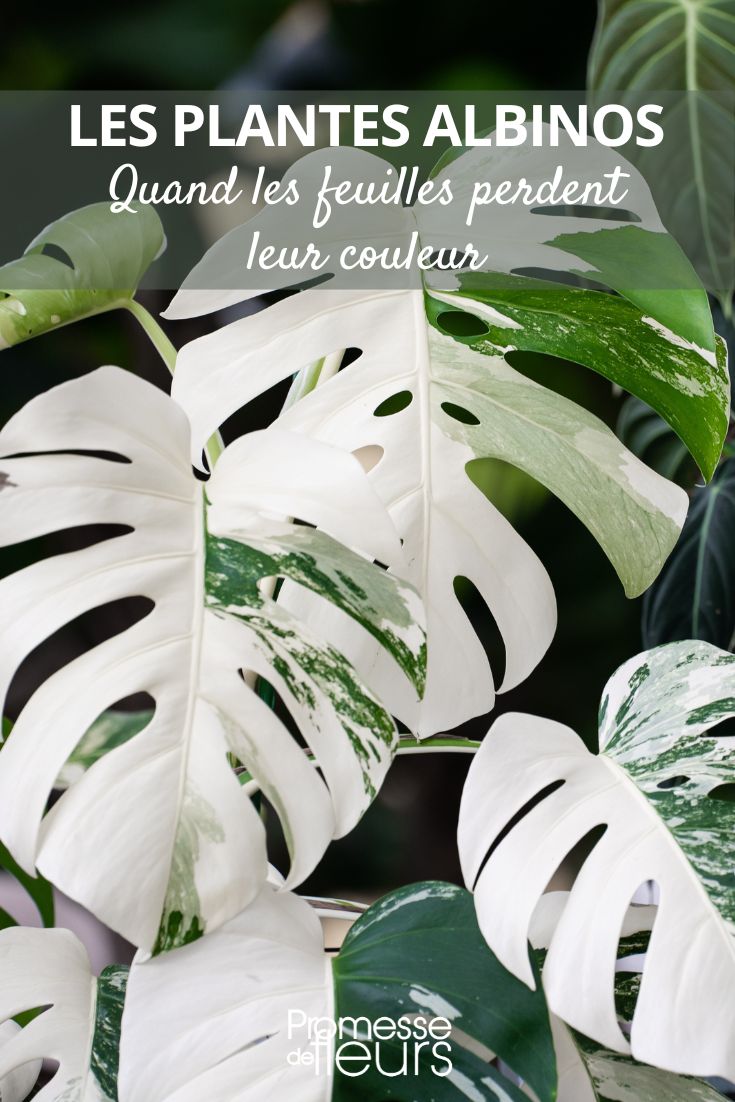

Les plantes albinos sont des végétaux présentant une absence totale ou partielle de chlorophylle, le pigment vert qui joue un rôle essentiel dans la photosynthèse. Ce pigment est indispensable pour capturer l’énergie lumineuse du soleil et la convertir en énergie chimique, permettant à la plante de produire les sucres nécessaires à sa croissance : c'est la photosynthèse. Sans chlorophylle, ces plantes se retrouvent incapables de fabriquer leur propre nourriture (ou du moins partiellement), ce qui pose d'importants défis pour leur survie.

Apparence et particularités

- Feuilles et tiges blanches ou translucides : l'absence de chlorophylle donne aux plantes albinos une apparence blanche éclatante ou légèrement translucide, car les autres pigments naturels (comme les caroténoïdes ou les anthocyanines) peuvent également être absents ou très réduits.

- Feuilles teintées de jaune ou rose pâle : dans certains cas, les plantes albinos conservent une petite quantité d'autres pigments qui leur donnent une coloration légèrement différente, comme des teintes de jaune ou de rose.

- Croissance limitée ou inexistante : la plupart des plantes albinos meurent peu de temps après leur germination, car elles ne peuvent pas produire l’énergie nécessaire pour se développer.

Comparaison avec l’albinisme chez les animaux

L’albinisme chez les plantes et les animaux partage des similitudes, notamment une mutation génétique affectant la production de pigments. Cependant, les impacts de cette condition diffèrent fortement.

- Chez les animaux, l’absence de mélanine (pigment responsable de la couleur de la peau, des poils ou des plumes) entraîne une sensibilité accrue au soleil et des problèmes de camouflage, mais ils peuvent généralement survivre.

- Chez les plantes, l’albinisme est bien plus handicapant : sans chlorophylle, une plante albinos ne peut pas réaliser la photosynthèse, ce qui compromet directement sa capacité à survivre.

Prévalence dans la nature : un cas exceptionnel

L’albinisme est un phénomène extrêmement rare dans le règne végétal. En effet, pour qu’une plante devienne albinos, il faut :

- Une mutation génétique spécifique affectant les gènes responsables de la production de chlorophylle.

- Que cette mutation ne soit pas immédiatement fatale lors de la germination.

Dans la nature, la sélection naturelle élimine rapidement les plantes albinos, car elles ne peuvent pas se développer de manière autonome.

Les causes de l’albinisme chez les plantes

Origine génétique

L’albinisme végétal est souvent lié à des mutations dans les gènes responsables de la synthèse de la chlorophylle. Ces mutations empêchent la plante de produire ce pigment vert essentiel, ce qui se traduit par une absence de coloration et une incapacité à réaliser la photosynthèse.

- Mutation génétique : une altération dans les gènes codant les enzymes nécessaires à la production de chlorophylle entraîne l’absence totale ou partielle de ce pigment. Ces mutations peuvent survenir spontanément ou être héritées des parents.

- Cas de croisements spécifiques : dans certaines espèces, des croisements génétiques entre individus porteurs de mutations récessives peuvent donner naissance à des plantes albinos. Par exemple, dans des pépinières ou des projets d’hybridation, il n’est pas rare d’observer des semis albinos chez des variétés de légumes, d’arbres fruitiers ou d’orchidées. Cependant, ces plantes ne survivent souvent que très peu de temps sans assistance humaine.

Facteurs environnementaux

Outre les mutations génétiques, des éléments externes peuvent également influencer la pigmentation des plantes.

- Stress environnemental : des conditions extrêmes, telles que des changements brusques de température, une exposition excessive à la lumière, ou une sécheresse prolongée, peuvent perturber les processus de production de chlorophylle. Ces conditions ne provoquent pas un véritable albinisme génétique, mais peuvent conduire à une réduction temporaire de la pigmentation.

- Maladies et agents pathogènes : certaines infections fongiques ou bactériennes peuvent altérer la santé de la plante et entraîner une décoloration de ses feuilles, imitant l’effet de l’albinisme.

- Exposition à des substances chimiques : certains herbicides, pesticides ou polluants peuvent perturber les mécanismes biologiques des plantes et inhiber la synthèse de la chlorophylle. Ces impacts chimiques peuvent provoquer une perte de pigmentation temporaire ou permanente.

Les conséquences de l’albinisme chez les plantes

Comme nous l'avons dit plus haut, l’albinisme a des conséquences majeures sur les plantes, car l’absence de chlorophylle les prive de leur capacité à réaliser la photosynthèse. Cette incapacité les place alors dans une situation de grande vulnérabilité. Beaucoup de plantes albinos meurent rapidement après la germination, faute de pouvoir subvenir à leurs besoins énergétiques. Cependant, dans certains cas, elles peuvent s’appuyer sur une "plante mère" ou sur des systèmes racinaires partagés pour se nourrir. C’est le cas des séquoias albinos, qui dépendent entièrement des nutriments transférés par les racines des arbres normaux pour subsister, contrairement aux plantes normales, capables de prospérer grâce à leur autonomie.

Il existe toutefois des exceptions notables. Certaines plantes albinos spécifiques, comme Monotropa uniflora (la "plante fantôme" ou Pipe indienne), contournent leur dépendance à la photosynthèse en établissant une symbiose avec des champignons mycorhiziens. Ces champignons leur fournissent les nutriments nécessaires en puisant dans le réseau souterrain des plantes environnantes. Ce type de relation, appelé mycohétérotrophie, permet à ces plantes albinos de survivre et de prospérer malgré leur défaut de pigmentation.

Cette dépendance énergétique des plantes dites albinos envers d'autres plantes ou organismes, combinée à la fragilité de leur état, rend leur préservation difficile, en particulier dans la nature où la destruction des habitats accentue encore leur vulnérabilité.

Cependant, ces défis s’accompagnent d’opportunités intéressantes, notamment dans le domaine de la recherche scientifique. Les plantes albinos intriguent les chercheurs qui cherchent à mieux comprendre les mutations génétiques responsables de leur condition et leur impact sur le métabolisme végétal. En horticulture, des efforts sont faits pour maintenir ou même "sauver" certaines variétés albinos, par exemple en utilisant des techniques comme la culture en conditions contrôlées.

Exemples célèbres de plantes albinos

Les séquoias albinos sont probablement les exemples les plus fascinants de plantes albinos dans la nature. Ces arbres rares, localisés principalement en Californie, survivent grâce à un système unique de racines partagées avec des séquoias normaux. Ce réseau souterrain leur permet d’absorber les nutriments nécessaires à leur survie, une stratégie de dépendance qui intrigue les botanistes et symbolise l’interconnexion des écosystèmes.

Dans le monde horticole, les plantes partiellement albinos, comme certaines variétés de philodendrons, comme le Monstera deliciosa 'Variegata', sont devenues extrêmement prisées. Leur apparence unique, avec des feuilles marbrées de blanc ou de crème, en fait des objets de prédilection pour les amateurs de plantes tropicales un peu originales.

Mais, même au sein de notre flore, on peut retrouver des plantes albinos. L'un des cas les plus connus est celui de la néottie nid d'oiseau (Neottia nidus-avis), une orchidée européenne dépourvue de chlorophylle. Comme la Pipe indienne, cette plante tire son énergie de la décomposition de la matière organique du sol, grâce à une association avec des champignons mycorhiziens.

Quelques conseils sur la culture des plantes d'intérieur albinos

Cultiver des plantes albinos, ou des variétés partiellement albinos nécessite une attention particulière. Ces plantes doivent être placées dans un environnement lumineux, mais surtout sans soleil direct, pour éviter de brûler les parties blanches de leurs feuilles, qui sont particulièrement sensibles. Leur métabolisme étant moins efficace, elles demandent aussi un sol riche et bien drainé, ainsi qu’une fertilisation adaptée pour compenser leur moindre capacité à produire de l’énergie.

Dans une démarche éthique, il est aussi essentiel de respecter leur conservation naturelle. Pour les passionnés, cela signifie éviter de prélever des spécimens albinos dans leur habitat naturel, car ils sont rares et vulnérables.

Commentaires