Les bactérioses des plantes : comment les traiter et les éviter ?

Tout savoir sur les bactéries qui s'attaquent aux plantes et les dégâts qu'elles occasionnent

Sommaire

Escherichia Coli, listeria, salmonelle… Ces bactéries, vous les connaissez pour leur dangerosité pour l’organisme humain. Mais, dans le même temps, d’autres bactéries probiotiques, présentes en nombre dans le microbiote intestinal, participent au bon fonctionnement de notre corps. En bref, pour les hommes ou les animaux, les bactéries peuvent être à double tranchant : bénéfiques pour certaines, redoutables, voire mortelles, pour d’autres. Des bactéries, on en trouve aussi dans le sol, dans l’air ou dans l’eau qui impactent positivement ou négativement les plantes, les arbustes, les arbres… Certaines de ces bactéries sont phytopathogènes, provoquant de graves bactérioses. Ces maladies bactériologiques peuvent occasionner d’énormes dégâts sur le feuillage, la floraison ou la fructification, donc la production de fruits ou de légumes.

Découvrons ensemble les différentes bactérioses les plus préjudiciables pour les végétaux, mais aussi les meilleurs moyens de lutter et surtout d’éviter le développement et la dissémination de ces bactéries.

Bactéries des plantes : les bonnes et les mauvaises

Les bactéries sont, parmi les êtres vivants, les plus simples. Elles sont présentes dans la nature en nombre presque incalculable. Unicellulaires, longues de quelques millièmes de millimètres, ces bactéries ne sont visibles qu’au microscope. À titre d’exemple, on estime que plus d’un milliard de bactéries colonisent un simple gramme de sol. Un chiffre astronomique qui s’explique par le développement vertigineux des bactéries. En effet, elles se multiplient par simple division de cellules. Parmi ces bactéries présentes dans le sol, l’air ou l’eau, certaines jouent un rôle fondamental pour les plantes, d’autres sont particulièrement néfastes, suivant la relation qu’elles établissent avec elles.

Racines de légumineuses avec nodules sur lesquelles se fixent les bactéries Rhizobium

En effet, certaines bactéries sont totalement neutres pour la surface ou les tissus des végétaux. Il est ainsi des bactéries saprophytes (se nourrissant de matière organique morte), qui englobent les bactéries épiphytes ou endophytes. D’autres bactéries établissent une véritable symbiose avec les végétaux, dans une relation donnant-donnant. C’est le cas des bactéries du groupe Rhizobium, installées sur les racines des légumineuses, qui fixent l’azote atmosphérique pour le restituer aux plantes et au sol.

D’autres bactéries sont très utiles pour le maintien de la fertilité du sol. D’autres encore sont multipliées et introduites volontairement dans la lutte biologique contre les parasites. C’est le cas de la bactérie Bacillus thuringiensis (Bt), naturellement présente dans le sol, qui a été synthétisée pour être utilisée comme insecticide biologique contre les larves de certains lépidoptères.

Enfin, il y a les bactéries phytopathogènes qui parasitent les plantes, occasionnant des dégâts qualitatifs et quantitatifs. Il existe environ une centaine de ces bactéries, nuisibles pour les végétaux, un nombre nettement inférieur à celui des champignons phytopathogènes. Elles sont responsables de maladies bactériologiques, nommées bactérioses, mais leur importance chez les plantes est moindre que les maladies fongiques.

Pour aller plus loin :

Comment se développent et se propagent les bactéries au jardin ?

Ces bactéries, bonnes ou mauvaises, qui peuvent prendre la forme de coques, de bâtonnets (bacilles) ou de spirales (spirilles), vivent et perdurent dans le sol, dans les débris végétaux de culture ou de taille, sur les graines et semences, sur les bourgeons et le feuillage, sur les outils de jardinage, ou même dans l’eau d’arrosage des récupérateurs d’eau. En cas de chaleur ou de froid excessif (gelées tardives qui affectent les végétaux), ou bien par grande humidité, des formes résistantes peuvent apparaître et se multiplier, sous forme de spores.

Ensuite, intervient la dissémination qui se fait de différentes façons. Soit c’est le vent qui s’en charge sur une distance assez longue, mais les intempéries et les insectes comme les pucerons ou les cochenilles permettent aussi aux bactéries de voyager. Tout comme l’utilisation d’outils infectés ou le transport humain de végétaux, également infectés.

Une fois parvenues à destination, les bactéries pénètrent dans les tissus des plantes, via les stomates (les pores) des feuilles ou les lenticelles des racines. Plus certainement, c’est par les blessures, les plaies de taille ou les piqûres des insectes suceurs que les bactéries infestent les végétaux. Une plante affaiblie par de multiples facteurs est logiquement plus vulnérable qu’une plante saine et vigoureuse.

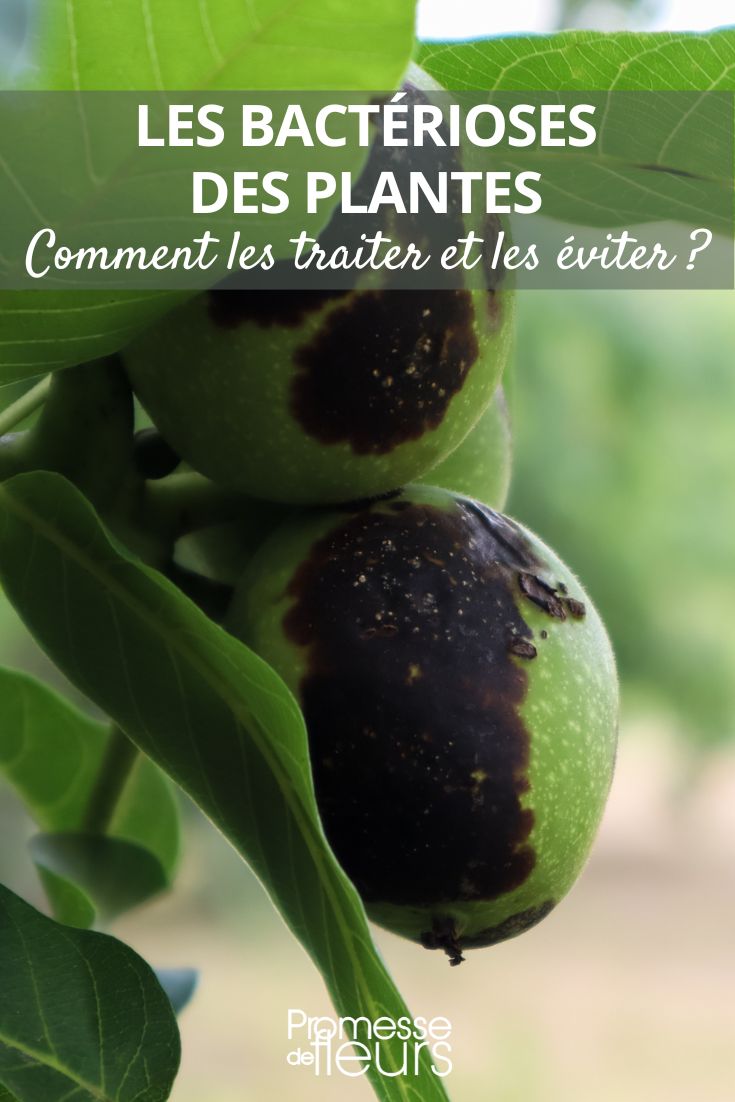

Dès que la bactérie a investi les tissus de la plante, différents symptômes se manifestent : taches humides (graisses), nécroses, chancres, galles ou tumeurs, flétrissement, brunissement et/ou brûlures du feuillage, pourritures, coulures de gomme, mosaïques… Ces symptômes peuvent être communs à ceux des maladies cryptogamiques, ce qui rend parfois le diagnostic difficile à établir.

Quelles sont les bactérioses des plantes les plus répandues ?

Suivant les bactéries impliquées, il existe différents types de bactérioses, plus ou moins répandues suivant les régions, les conditions climatiques… Comme les bactéries phytopathogènes sont subdivisées en différentes souches, les pathovars, elles peuvent s’attaquer à des espèces multiples.

- Le feu bactérien (Erwinia amylovora) : c’est la bactériose la plus dangereuse pour les arbres fruitiers, les arbustes et plantes de la famille des Rosacées, les poiriers y étant particulièrement sensibles. Elle peut tuer un arbre en 8 à 15 mois. Cette maladie bactérienne est soumise à une législation très stricte qui oblige entre autres à signaler tout symptôme suspect à la mairie de sa commune. Je vous invite à consulter l’article d’Eva pour tout savoir sur cette maladie : Le feu bactérien : identifier et lutter contre cette maladie

- Le chancre bactérien (Pseudomonas syringae) : cette affection s’est largement développée ces dernières années, essentiellement sur les arbres fruitiers (cerisier, pêcher, prunier, abricotier, kiwi), mais aussi sur les marronniers. La bactérie, naturellement présente sur les feuilles, se développe en automne et en hiver sur le feuillage, les bourgeons et les bouquets de mai, via les cicatrices des feuilles, les fentes ou les blessures de l’écorce. Au printemps, les symptômes apparaissent : taches sur les feuilles vert clair puis brunes, taches noires sur les fruits, zones déprimées (nécroses) sur l’écorce avec écoulement de gomme. Au début de l’été, des branches entières ou l’arbre finissent par mourir.

- La pourriture molle ou pourriture bactérienne (Pectobacterium carativora ou Erwinia chrysanthemi) : la première bactérie s’attaque aux racines, aux tiges et aux fruits des cucurbitacées, des solanacées, des salades, des choux, des céleris… La deuxième à des plantes potagères comme les oignons ou les pommes de terre, mais aussi à des plantes ornementales comme les œillets, les chrysanthèmes ou les dahlias. Concrètement, le feuillage flétrit, brunit puis se liquéfie et se décompose. Il peut dégager une odeur désagréable.

- Les graisses bactériennes (Pseudomonas syringae ou Xanthomonas spp.) qui se manifestent principalement sur les haricots et les pois, mais aussi sur les choux, les artichauts, les tomates, les cucurbitacées. Ces bactéries se transmettent par les graines et se développent lorsqu’une période humide et venteuse est suivie d’un temps chaud et sec au moment de la floraison. On voit alors apparaître des taches anguleuses, huileuses et transparentes, pourvues de bords jaunes. Les feuilles brunissent et meurent, puis la plante périt en quelques jours. Sur les pois et les haricots, des taches vert foncé bordées de rouge apparaissent sur les gousses.

- La bactériose provoquée par Xylella fastidiosa : c’est une bactérie inquiétante, arrivée depuis peu en Europe, qui s’attaque à un très grand nombre d’espèces. Je vous laisse découvrir l’article d’Olivier : Xylella fastidiosa : une bactérie mortelle pour de nombreux végétaux !

À noter que cette liste n’est pas exhaustive !

Olivier atteint de la bactérie Xylella fastidiosa

Comment lutter contre ces bactérioses ?

Malheureusement, il est très difficile de lutter contre ces maladies bactériennes, certaines comme le feu bactérien étant d’ailleurs incurables. Peu de moyens curatifs sont suffisamment efficaces. Cependant, pour certaines infections comme le chancre bactérien ou la graisse, si elles sont détectées assez précocement, il est possible de traiter en 2 ou 3 fois, à trois semaines d’intervalle, à la bouillie bordelaise. Mais sans certitude de réussite, et en n’oubliant pas que le cuivre de la bouillie bordelaise persiste dans le sol et pollue l’eau.

De même, il est essentiel de supprimer et de détruire les parties contaminées, souvent en creusant assez profondément dans les parties d’écorces atteintes, avant de passer un cicatrisant. Les brûler est le meilleur moyen de les éliminer, mais c’est interdit dans les jardins. Il vous reste la solution de la déchèterie. Les bactéries y seront normalement détruites grâce à la chaleur au cœur du compost.

Le meilleur moyen de lutter contre ces bactéries est de mettre en place des mesures prophylactiques très strictes :

- Éliminer avec soin tous les déchets de culture ou de taille qui restent au sol

- Fertiliser de manière adaptée, et éviter les fumures trop riches en azote

- Entretenir régulièrement vos végétaux (arrosage adapté, paillage) pour éviter le stress

- Tailler avec modération et à la bonne période pour éclaircir le centre de la ramure, et appliquer un mastic cicatrisant sur les plaies de coupe

- Essayer de ne pas mouiller le feuillage en arrosant, l’humidité excessive étant un vecteur de prolifération

- Respecter une stricte rotation des cultures

- Lutter contre les organismes vecteurs de transmission, tels que les cochenilles et les pucerons

- Nettoyer et désinfecter avec soin les outils de jardinage après chaque usage

- Stimuler les défenses immunitaires des plantes avec du purin d’ortie.

La lutte contre les bactérioses passe par des mesures prophylactiques

Enfin, si votre potager ou votre verger est fréquemment sujet aux bactérioses, assurez-vous de sélectionner des semences certifiées ou des variétés résistantes.

- Abonnez-vous

- Sommaire

Commentaires